“なぜ”を解き明かし、安全を築く。

現在の業務内容と入社後に経験された業務内容を教えてください。

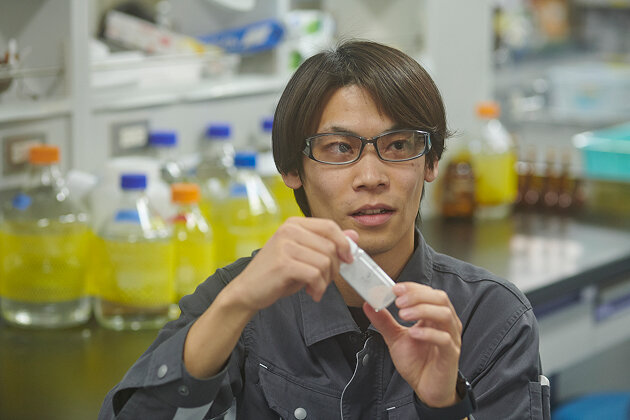

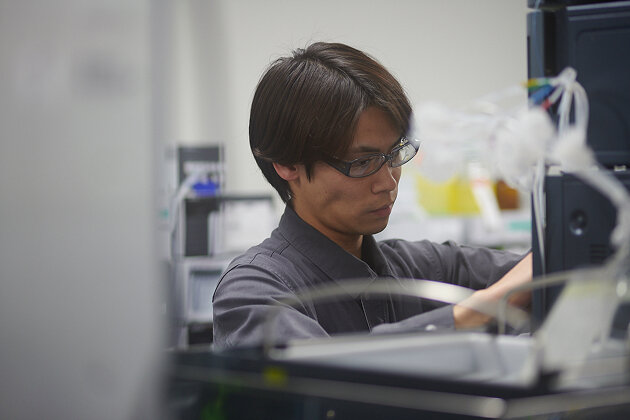

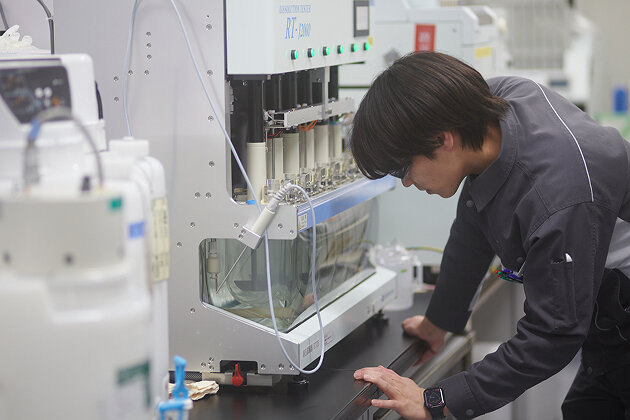

入社から現在まで一貫して、開発する新規製剤の品質を評価するための試験方法の検討を実施してきました。これまでカプセル剤、液剤、錠剤と様々な製剤の主担当を経験してきました。「品質を評価するための試験方法の検討」とは、開発された医薬品が患者さんに安全かつ効果的に届けられるために、その品質が一定の基準を満たしているかを評価するための様々な試験のことを指します。品質評価は医薬品の開発において非常に重要なプロセスです。なぜなら、品質が担保されていない医薬品は患者さんに危害を及ぼす可能性があるからです。そのため、我々は常に品質管理に力を入れており、最新の分析機器や技術を用いて厳格な品質評価を行うことのできる試験方法を検討しています。

現在の仕事のやりがい、面白さを教えてください。

「私が開発した試験方法が患者さんの命を守ることにつながるかもしれない」そんな自負を持って仕事に取り組んでいることが、物性研究部の仕事のやりがいです。また、時にはたった一つの錠剤から様々な分析方法を用いて、分子レベルの情報を引き出して開発を進めていくことがあります。まるで探偵のように錠剤の秘密を一つずつ解き明かしていくような面白さがあります。その中で、最先端の分析技術に触れながら専門性を高めることができるのも魅力の一つです。

あなたの職種では、どのような経験やスキル、マインドが求められますか?

物性研究部では患者さんに届く医薬品の品質を支える重要な役割を担っています。そのため、より安全で効果的な医薬品を世に送り出したいというマインドは常に持っておきたいです。また、医薬品の成分や構造を理解し分析するための薬学・化学などの理系分野の基礎知識、実験データから意味のある情報を引き出し問題解決に繋げる力、様々な課題に対して論理的に考え解決策を提案できる力、多様なメンバーと協力し共同で目標を達成できる力は必要です。

あなたが沢井製薬へ入社を決めた理由を教えてください。

沢井製薬に入社を決めたのは、科学的根拠に基づいた製品開発に携わりたいという強い想いがあったからです。私は物事の本質を究めることに強い興味があり、特に発生した現象の原因を解明する過程に大きな魅力を感じてきました。沢井製薬は多様な分析機器を備え、科学的なアプローチでジェネリック医薬品の開発を行っている点に強く惹かれました。製剤開発において様々な分析結果から分子レベルで現象を解き明かすことで、私の知的好奇心を満たしながらより深く医薬品開発に関わることができると確信しました。また、ジェネリック医薬品は患者さんに迅速かつ安価な医薬品を提供できるという社会的な意義も大きいと考えています。自分の手がけた製品が多くの患者さんの役に立つという実感を得られることは、私にとって大きなやりがいになると思い入社を決めました。

就職活動の際に検討していた業界、着目していたポイント、会社選びの軸を教えてください。

学生時代は光合成の電子伝達系におけるタンパク質に関する研究を行い、複雑な生命現象をシンプルな原理で説明することの面白さを学びました。その中で培った高度な分析技術やデータ解析能力を活かせる職種を探しており、理学部化学科出身という背景から当初は化学業界に焦点を当てていました。しかし、就職活動を進める中で、製薬業界においても数多くの化合物に対する高度な分析研究が不可欠であることを知り興味が広がりました。また、患者さんの健康に貢献できるという点に大きな魅力を感じました。より調べていくと高度な分析機器を駆使し厳密な品質管理のもとで医薬品を製造していることを知り、私の能力を活かせる場として最適だと確信したのを覚えています。

就職活動の時にやっておいてよかったこと(もしくは、やっておいたらよかったなと思ったこと)を教えてください。

目前の勉学に励むことです。例えば、研究室に所属している場合はその研究に打ち込んでください。研究に打ち込んでいる時間は決して就職後も無駄ではなく、研究を通して得た探求心、論理的思考力、問題解決能力はどんな仕事においても必須のスキルとなります。そして何より研究を通して「自分の強み」を見つけることもできます。就職活動はその「自分の強み」を企業に伝えるための絶好の機会だと思います。私は就職活動と研究を両立させることは非常に苦しかったですが、それを乗り越えたからこそ間違いなく今があると思っています。

今後の目標、キャリアプランを教えてください。

医薬品の品質を分子レベルで徹底的に追求し、より安全で効果的な医薬品開発に貢献していきたいと考えています。当社では多種多様な原薬を用いた製剤開発が行われています。私はこれらの原薬がどのような仕組みで変化し、製剤の品質に影響を与えるのかを科学的に解明することに強い興味を持っています。例えば、原薬が分解するメカニズムを分子レベルで理解することでより安定した製剤設計が可能です。私は原薬や製剤の特性を深く理解し、その知識を活かして新たな製剤開発戦略を提案していくことを目標としています。専門性を高めてエキスパートとして活躍することで、当社が作り出す製剤の品質向上に貢献したいと考えています。

ある1日のスケジュール

最後に、業務の年間スケジュールで繁忙期の時期などあれば、時期と理由を教えてください。

申請に向けた申請資料の作成のため、8月、2月は繁忙期となります。

※こちらの掲載情報は2025年3月末の情報です。